《Nature Communications》浙大研发“生物混凝土”生物墨水:原位生物3D打印修复器官损伤的科学突破

导语

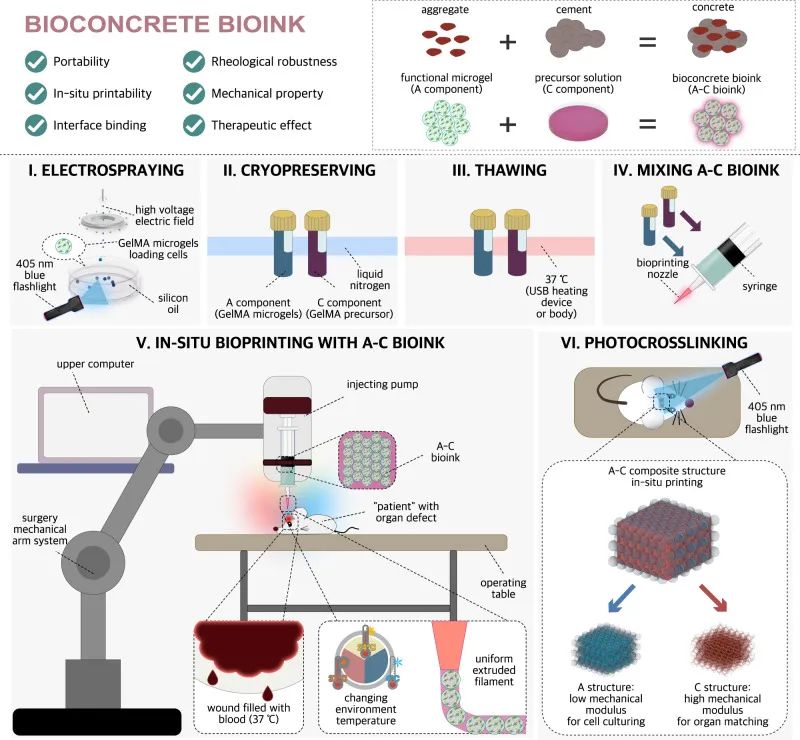

在战场、车祸或运动场等紧急场景中,如何实现器官损伤的快速修复?浙江大学贺永教授团队在《Nature Communications》发表最新研究《In situ 3D bioprinting with bioconcrete bioink》(IF:14.7),提出“生物混凝土”生物墨水,突破传统生物墨水的局限,为原位生物3D打印提供革命性解决方案。本文深度解析这项技术的科学内核与创新价值。

先导小贴士

GelMA:明胶甲基丙烯酰基,一种光交联水凝胶,可通过紫外线固化形成三维网络结构,广泛应用于组织工程。

原位生物3D打印:直接在患者创面沉积生物墨水,通过3D打印精准修复损伤器官的技术。

Bingham流体:需克服屈服应力才能流动的非牛顿流体,兼具固体抗变形与液体流动性。

电喷雾技术:利用高压电场使聚合物溶液雾化成微滴,固化后形成均一微凝胶。

传统生物墨水的困境

传统生物墨水依赖温度敏感性水凝胶(如明胶甲基丙烯酰基,GelMA),存在三大瓶颈:

环境敏感性:37℃体温下易坍塌,无法在出血创面稳定成型。

力学矛盾:柔软结构利于细胞存活,但无法匹配骨骼等高强度组织的力学需求。

界面结合弱:移植材料与组织粘附力不足,易移位导致治疗失败。

生物混凝土:类混凝土仿生设计

研究团队受建筑混凝土启发,设计“微凝胶骨料+水凝胶水泥”复合体系:

骨料(Aggregate)

组成:500 μm GelMA微凝胶(EFL-GM-30),包裹骨髓间充质干细胞(BMSCs)。

制备:采用电喷雾技术生成尺寸均一的微凝胶,内部形成仿细胞外基质(ECM)的三维微环境。

功能:提供类Bingham流体特性——静止时如固体抵抗形变,挤出时如液体流动。

水泥(Cement)

组成:高浓度GelMA前体溶液(EFL-GM-300,20% w/v),含光引发剂LAP。

作用:渗透微凝胶间隙,光固化后形成高强度网络,同时与组织形成氢键和机械互锁。

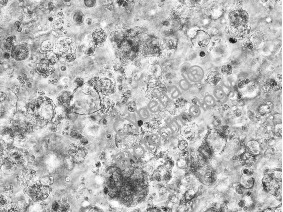

生物墨水的思路设计和制备/使用方法的草图

四大核心技术突破

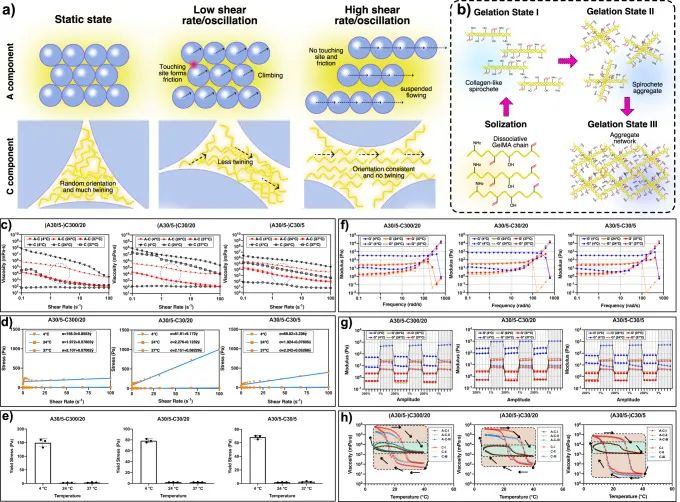

温度鲁棒性

流变学优势:微凝胶主导的Bingham流体特性,使墨水在4-37℃均能稳定挤出。

对比实验:传统GelMA墨水在37℃粘度下降4个数量级,而生物混凝土仅变化1个量级。

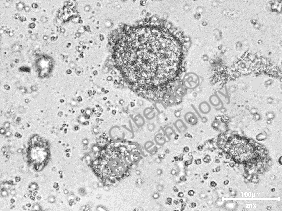

生物墨水的流变稳健性测试

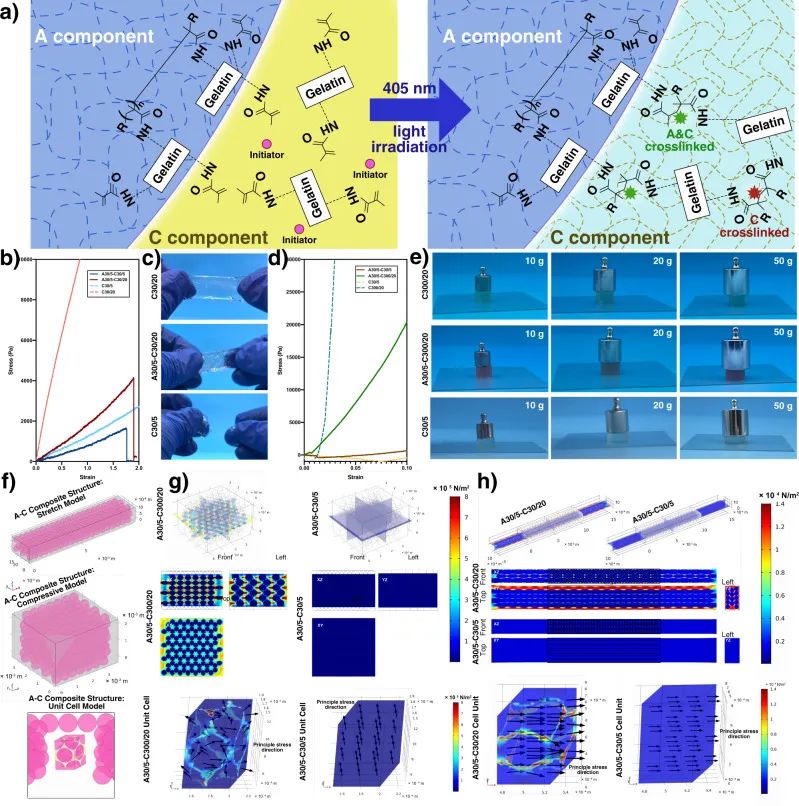

力学自适应

压缩模量:A30/5-C300/20复合结构达204 kPa,接近松质骨力学强度。

张力模量:A30/5-C30/20的杨氏模量(1.81 kPa)匹配软组织需求,实现“刚柔并济”。

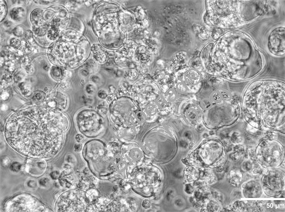

复合结构的机械性能

界面强粘附

机制:水泥组分渗透组织裂隙,光固化后形成氢键(GelMA醛基-组织氨基)与摩擦锁扣。

实测数据:与猪肌腱的界面粘附应力>4000 Pa,猪骨骼>6000 Pa,可承受日常活动外力。

功能预编程

微凝胶预分化:骨修复用微凝胶可提前21天诱导BMSCs成骨分化,植入后加速修复。

冻存便携性:组分分装于液氮罐,紧急时体温解冻即可使用。

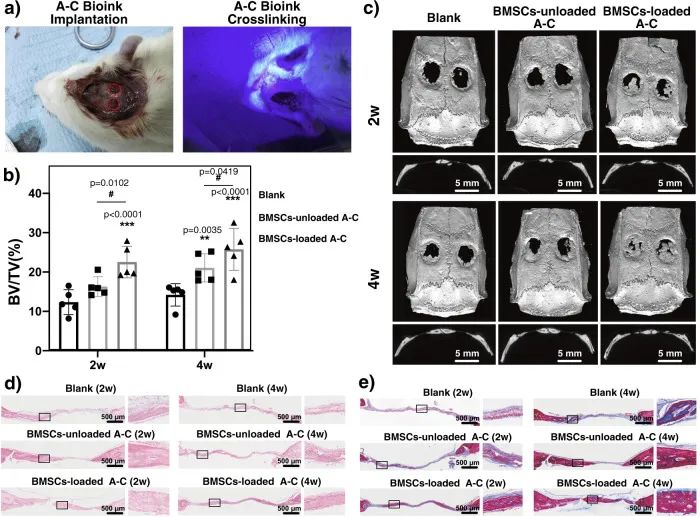

动物实验验证:6周修复大鼠颅骨缺损

实验设计

创建直径5 mm的颅骨全层缺损,分三组:

●空白组(未处理)

●单纯生物混凝土组(无细胞)

●BMSCs-生物混凝土组

结果

Micro-CT:BMSCs组4周时骨体积分数(BV/TV)达38.7%,6周实现骨桥接。

组织学:H&E染色显示新生骨组织与宿主骨无缝整合,Masson染色证实胶原有序沉积。

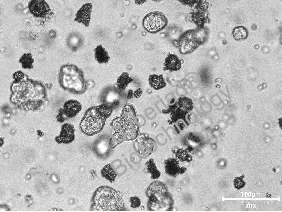

生物墨水对大鼠颅骨缺损模型的体内治疗效果

五、未来展望:从技术到医疗革命

多组织适配:通过替换水泥组分(如HAMA水凝胶),可修复软骨、皮肤等软组织。

血管化设计:微凝胶预载内皮细胞,水泥添加VEGF,实现打印结构体内血管化。

智能设备开发:便携式生物打印机与“液氮急救站”构建城市急救网络。

结语

浙大团队通过仿生设计破解原位生物打印的力学、环境、界面难题,为紧急医学救援提供全新工具。这项融合材料科学、流体力学与再生医学的突破,标志着我国在生物3D打印领域迈入国际前沿。未来,随着共享式急救设备的普及,“现场打印,即刻修复”或将成为医疗新常态。

文献原文: 10.1038/s41467-022-30997-y

文献链接:https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9225998/

关于赛箔生物

赛箔(上海)智能科技有限公司是一家专注于研发生物制造技术和组织工程产品的高新技术企业,成立于2021年2月。自主研发多种已经获得国家发明专利授权的生物3D打印技术和装备、生物材料、体外细胞和组织培养技术、组织处理和培养装置。基于核心技术开发多种器官组织模型和相应的检测评价服务,为基础研究、新药研发、精准医疗、再生医学等领域提供生物3D打印全产业链解决方案,实现了从设备到产品到服务的全面覆盖。

在肿瘤相关领域,赛箔与合作者共同研发基于生物3D打印技术构建的肿瘤微组织(PDT),涵盖十余个癌种,包括高发肿瘤、难治肿瘤、妇科肿瘤和儿童肿瘤,培养成功率超过了90%。通过近千例样本研究,证实PDT与患者组织具有高度一致的分子特征和药物敏感性,1-2周即可获得准确的药敏检测结果,为治疗赢取宝贵时间,并且可为新药研发企业提供药效评价、入组标准建立、适应症筛选等服务。在再生相关领域,赛箔已建立多种3D组织工程皮肤,包括表皮模型、全层皮肤模型、黑素皮肤模型等,并相应开发多种体外功效测试方法。

肺癌

宫颈癌

结直肠癌

卵巢癌

脑胶质瘤

神经母细胞瘤

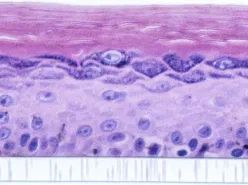

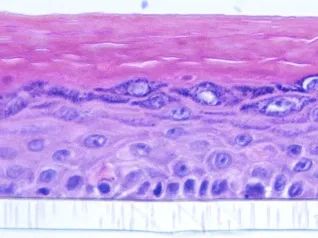

黑色素皮肤模型

全层皮肤模型

表皮模型