《Science》:用于制造仿生人工系统的3D微曲面设计

研究概述

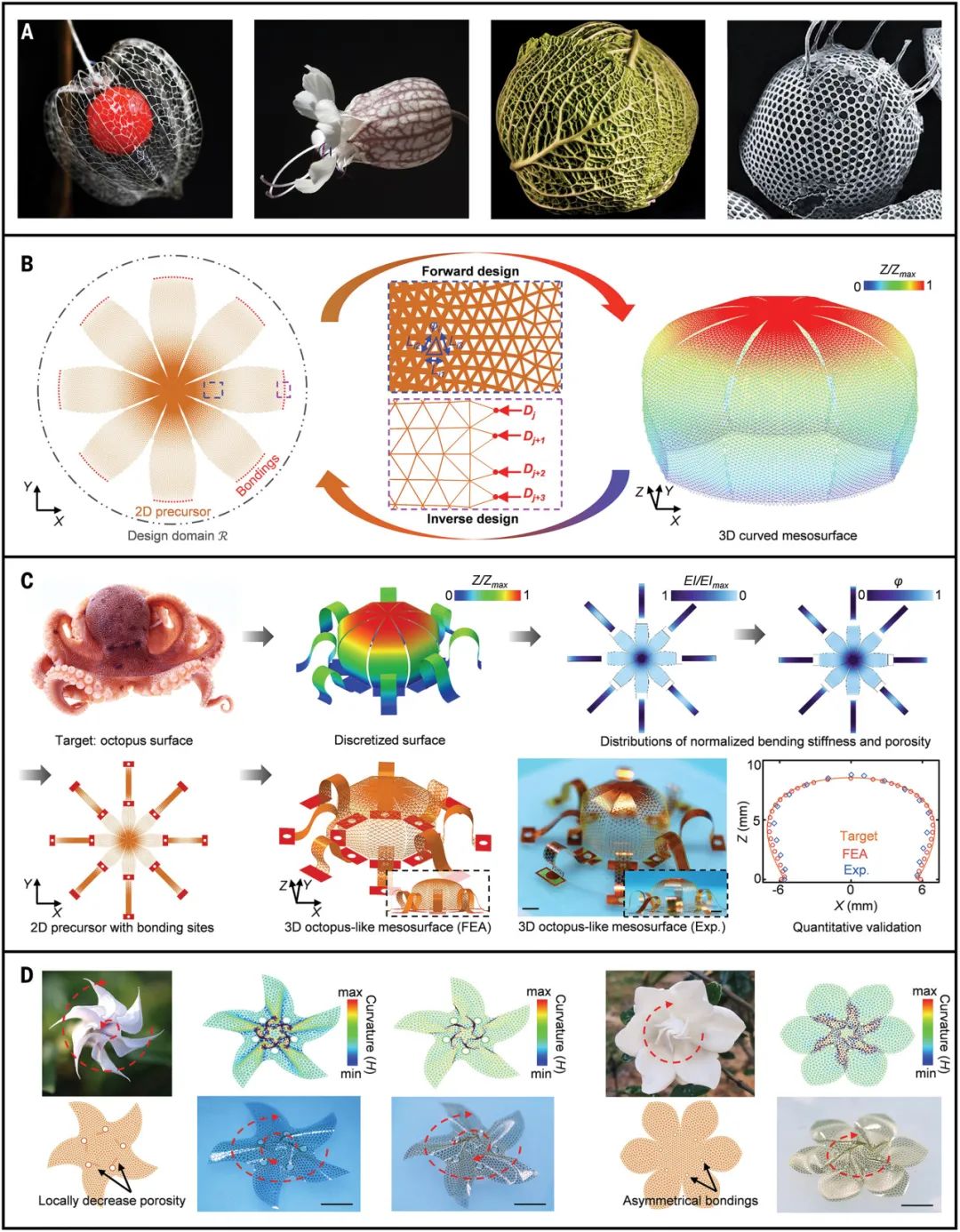

目前,人工系统面临着在三维 (3D) 形状形成中编程 3D 曲面结构的挑战。尽管异质细胞微结构被认为在 3D 形状形成中发挥着关键作用,但在人工系统中,利用细胞设计编程 3D 曲面结构仍然难以实现。针对这个问题,清华大学的张一慧教授团队在《Science》上发表了“Programming 3D curved mesosurfaces using microlattice designs”。本文介绍了一种受生物启发的新型微晶格设计策略,该策略能够将二维薄膜组装成具有复杂曲率的可控三维中观表面。与现有方法相比,该策略适用材料范围更广,可实现更复杂的几何形状。通过构建具有空间变化的微晶格结构,并通过机械引导组装,可以实现二维薄膜向三维曲面的精确转换。该策略不仅能够设计具有规则曲率的表面,例如半球形、球形、椭球形和环面,还能够设计出具有复杂形状的表面,例如火山、花朵、果实、章鱼和蚂蚁。此外,文章还展示了该策略在可穿戴电子设备、仿生双模驱动器和三维电子细胞支架等领域的应用潜力,为生物电子学、微机电系统、微型机器人以及光学器件等领域的发展提供了新的思路和方法。

微晶格结构对生物3D打印的启发

在这篇研究中,微晶格设计策略是构建可编程三维曲面膜结构的核心技术。它通过在二维薄膜中引入空间变化的三角形单元和微米级带状结构,实现了薄膜刚度的可控分布,从而实现了对于三维曲面膜结构的形状控制,性能提高,以及应用范围的拓展。

该策略也为生物3D打印技术的应用提供了新的可能性,微晶格可以构建具有特定形状和功能的生物组织或器官,也可以制造具有复杂血管网络的生物组织,以达到更好的仿生性。

主要内容

生物模拟

受生物启发的微晶格设计策略,可以精确控制二维薄膜的刚度分布,从而实现可编程的3D中观曲面组装。章鱼形中观曲面的逆向设计结果与目标形状高度一致,证明了该策略在复杂形状设计方面的潜力。

逆向设计

通过基于分析模型的3D中观曲面逆向设计方法,可以有效地设计出具有各种形状和功能的中观曲面,包括半球形、火山形、宫殿形、闭合形式、植物形状和不对称中观曲面。这些结果表明,该方法在构建复杂三维结构方面具有广泛的应用前景。

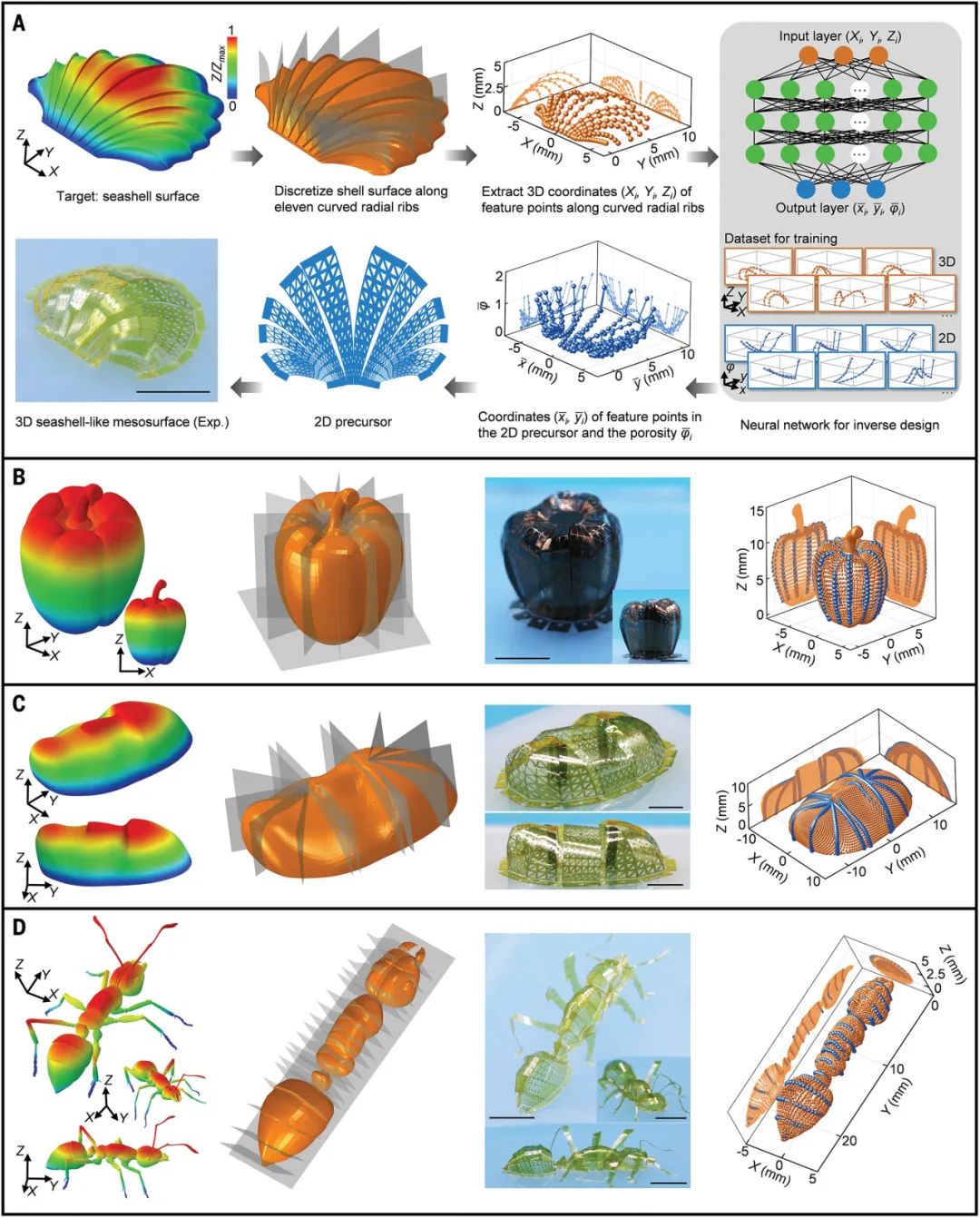

点云机器学习算法

通过基于点云机器学习方法的3D复杂中观曲面逆向设计方法将三维曲面离散化为点云,并利用机器学习算法预测二维微晶格图案和加载条件,实现了对复杂形状的精确控制。

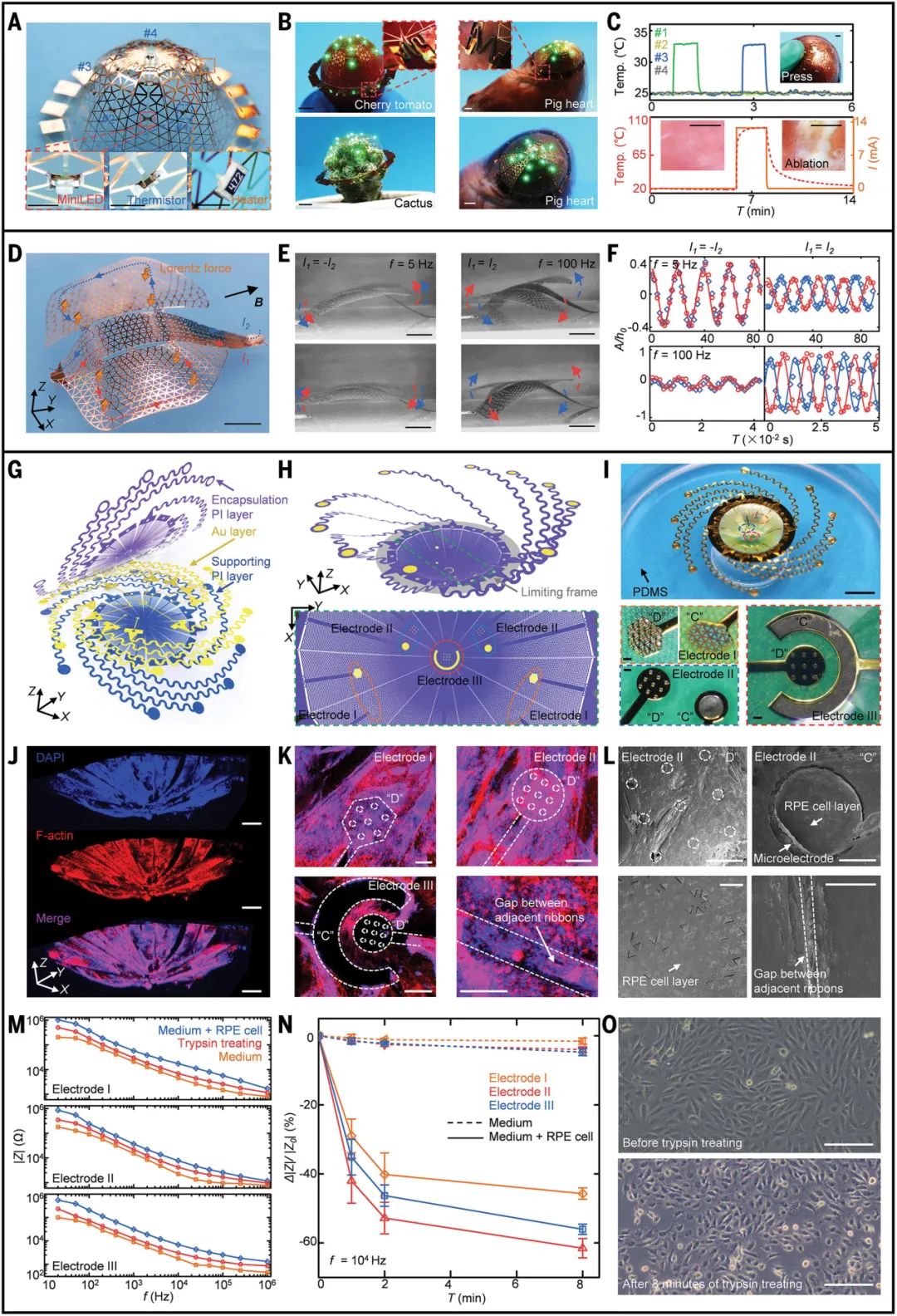

实际运用

半球形电子设备可以贴合在心脏表面进行心电监测和热消融治疗;蝠鲼形驱动器可以实现不同振动模式的运动;球形盖形电子细胞支架可以为视网膜色素上皮细胞提供三维生长环境,并实时监测其生理活动。这些应用实例表明,该策略在生物医学、微机电系统和微机器人等领域具有广阔的应用前景。

总结

该研究提出了一种受生物启发的微晶格设计策略,可以将二维薄膜组装成具有可控曲率的复杂三维中观表面。研究人员开发了一种基于梁理论的解析模型和一种基于机器学习的计算方法,用于从目标三维表面逆设计出二维微晶格图案。该技术具有材料兼容性好、适用长度尺度广、结构拓扑丰富等优点,在生物电子等领域具有广阔应用前景。

文献原文:10.1126/science.adf3824

文献链接:https://www.science.org/doi/full/10.1126/science.adf3824

关于赛箔生物

赛箔(上海)智能科技有限公司是一家专注于研发生物制造技术和组织工程产品的科创企业,成立于2021年2月。自主研发多种已经获得国家发明专利授权的生物3D打印技术和装备、生物材料、体外细胞和组织培养技术、组织处理和培养装置。基于核心技术开发多种器官组织模型和相应的检测评价服务,为基础研究、新药研发、精准医疗、再生医学等领域提供生物3D打印全产业链解决方案,实现了从设备到产品到服务的全面覆盖。

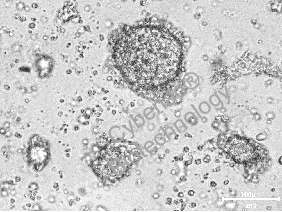

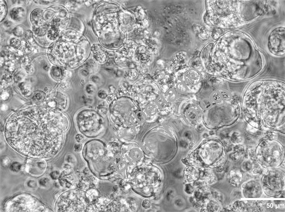

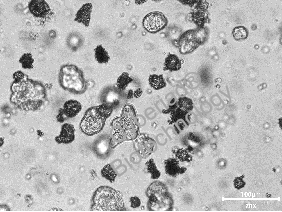

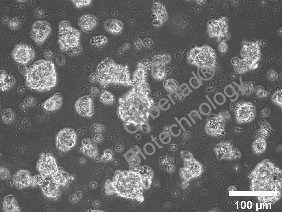

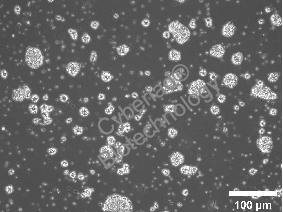

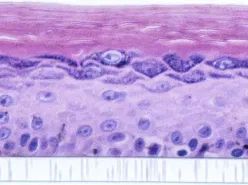

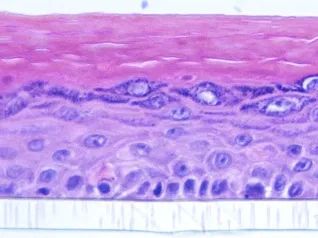

在肿瘤相关领域,赛箔与合作者共同研发基于生物3D打印技术构建的肿瘤微组织(PDT),涵盖十余个癌种,包括高发肿瘤、难治肿瘤、妇科肿瘤和儿童肿瘤,培养成功率超过了90%。通过近千例样本研究,证实PDT与患者组织具有高度一致的分子特征和药物敏感性,1-2周即可获得准确的药敏检测结果,为治疗赢取宝贵时间,并且可为新药研发企业提供药效评价、入组标准建立、适应症筛选等服务。在再生相关领域,赛箔已建立多种3D组织工程皮肤,包括表皮模型、全层皮肤模型、黑素皮肤模型等,并相应开发多种体外功效测试方法。

肺癌

宫颈癌

结直肠癌

卵巢癌

脑胶质瘤

神经母细胞瘤

黑色素皮肤模型

全层皮肤模型

表皮模型