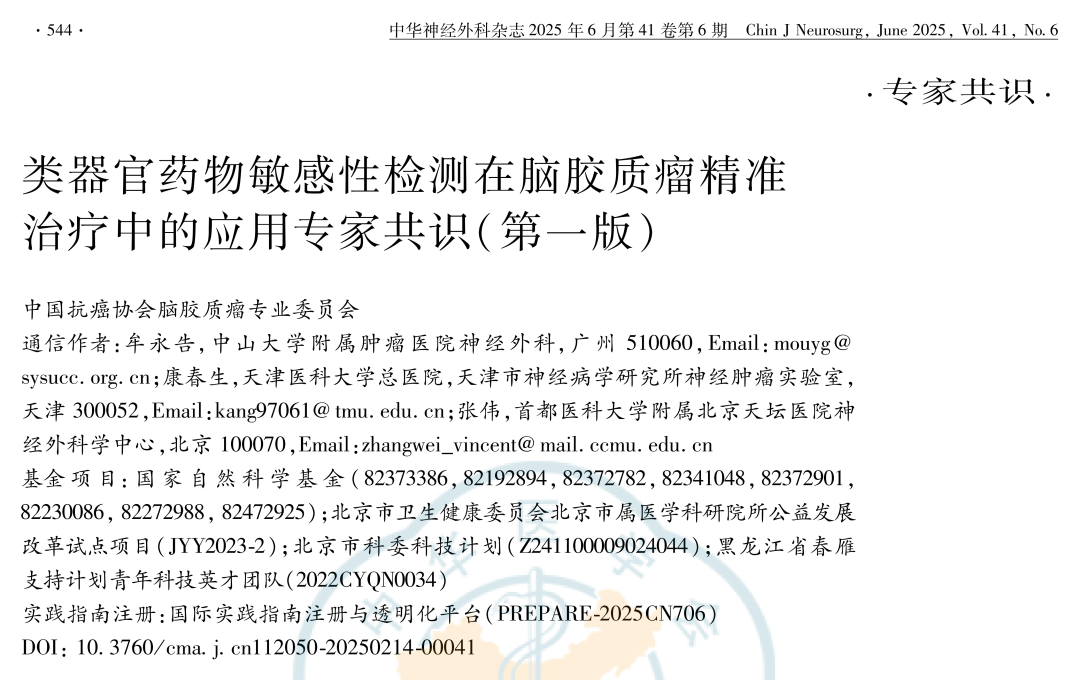

脑胶质瘤类器官药敏检测共识发布,明确生物工程技术融合优势

《类器官药物敏感性检测在脑胶质瘤精准治疗中应用专家共识》封面

专家共识指出生物3D打印构建的类器官模型具有显著优势

共识引用的文献[65]、[67]为赛箔生物首席科学家研究成果,体现赛箔团队在肿瘤类器官药敏检测领域的深厚技术积累与持续引领作用。

共识核心结论

基于类器官的药敏检测为脑胶质瘤治疗提供了新选择。类器官作为患者的“替身”进行高通量药物试验为拓展脑胶质瘤治疗用药范围提供证据,为患者提供了更多的生存机会。然而,将类器官模型系统应用于临床以推动脑胶质瘤治疗仍面临一系列挑战,包括但不限于类器官构建的成功率、成本控制、处理通量以及摸索结果的判读方法等,均为实现从实验室到临床转化的关键因素。人工智能算法和生物医学工程与类器官技术的深度融合有望在不久的将来解决以上问题。总之,在相关领域的临床医生、病理学医生、MDT中其他学科医生、相关生物医学及工程学专家们的共同努力下,不断加快研发步伐和优化临床应用方案,方可使广大患者群体从这一极具潜力的技术中广泛获益。

主要共识意见概览

推荐使用药敏检测:脑胶质瘤是一种难治性肿瘤,复发率高。对于无适用治疗方案,或治疗后肿瘤仍复发、进展的患者,可根据患者意愿进行类器官药敏检测,寻求潜在的有效治疗方案。

药敏检测已初步获得有效性验证:目前已在动物模型层面和临床水平验证了应用脑胶质瘤类器官筛选敏感药物的有效性。未来,可通过各研究团队密切配合,进行多中心、大样本的脑胶质瘤类器官药敏检测临床应用队列研究,在更大应用范围内验证脑胶质瘤类器官药敏检测的有效性,以便更好地推广该技术,使更多患者受益。

药物选择至关重要:在纳入脑胶质瘤类器官药敏检测时,选择药物的优先级顺序应根据证据级别确定,由高证据级别至低证据级别。细胞疗法并非药物,但也适用于类器官药敏检测。

医工交叉方法(如3D打印)可优化检测流程:类器官在构建和培养以及药敏结果判读等环节仍存在尚待解决的问题。结合材料学及工程学,通过医工交叉合作研发,可能为这些问题提供解决方案,极大程度上优化脑胶质瘤药敏检测流程,提升其自动化和标准化。

背景与意义

“目前临床采用的治疗方案如放化疗和分子靶向药物治疗在疗效上尚不理想,主要原因是未能精准匹配患者个体的分子特征与药物敏感性。”脑胶质瘤作为恶性程度最高的原发性脑肿瘤,其标准治疗方案(手术+放化疗)的疗效已达瓶颈,胶质母细胞瘤(GBM)患者中位生存期不足17个月。尽管肿瘤电场治疗被纳入标准方案,但仅延长生存期不足3个月。当前基于基因检测的精准治疗存在局限,“仅约7%的患者可从基因检测指导的治疗中获益”。而类器官药敏检测因“能较好保持亲本肿瘤的遗传多样性和表型异质性”,可弥补传统模型不足,为临床提供更精准的用药参考。

肿瘤药物筛选的现状与挑战

在生物医药领域,创新技术的涌现不断改写着疾病治疗与药物研发的格局。传统的肿瘤药物筛选方法主要依赖于二维细胞培养和动物模型。二维细胞培养虽然操作简便、成本较低,但无法真实模拟肿瘤组织的三维结构和微环境,导致药物筛选结果与临床实际疗效存在较大偏差。动物模型虽能在一定程度上反映药物在体内的作用,但种属差异、个体间差异以及高昂的成本和较长的实验周期等问题,限制了其在药物筛选中的广泛应用。因此,开发更精准、高效的肿瘤药物筛选模型迫在眉睫。

药敏检测的核心原理与效果

脑胶质瘤类器官药敏检测的基本原理是以在病理学机制、细胞组成、遗传学背景、表观调控及药物反应方面均保留亲本肿瘤组织特征的类器官为模型,测试多种药物的有效性,以推断患者对相应药物的反应。

前沿技术融合

人工智能应用:借助人工智能算法在图像、大数据及自然语言处理方面的优势,或可解决目前类器官应用中遇到的诸多难题。但人工智能深度应用于类器官药敏检测的各环节还有待研究探索。

医工交叉:3D或4D生物打印通过工程化的方法将细胞构建为均一打印体,在保证还原性的同时提升通量和稳定性。生物打印更加便捷且具有更高的设计自由度,可以更好地还原脑胶质瘤复杂的肿瘤微环境。使用患者来源的原代肿瘤细胞构建的生物打印模型用于药敏检测可以较好地还原患者的临床治疗响应情况。

生物3D打印模拟肿瘤微环境及其应用

生物3D打印技术通过逐层堆积生物材料和细胞,能够精确构建具有复杂三维结构的肿瘤模型,高度模拟肿瘤组织的细胞组成、细胞外基质以及血管网络等微环境特征。这种仿生的肿瘤模型为肿瘤药物筛选提供了更接近体内真实情况的实验平台,有望显著提高药物筛选的准确性和成功率。

模拟肿瘤微环境

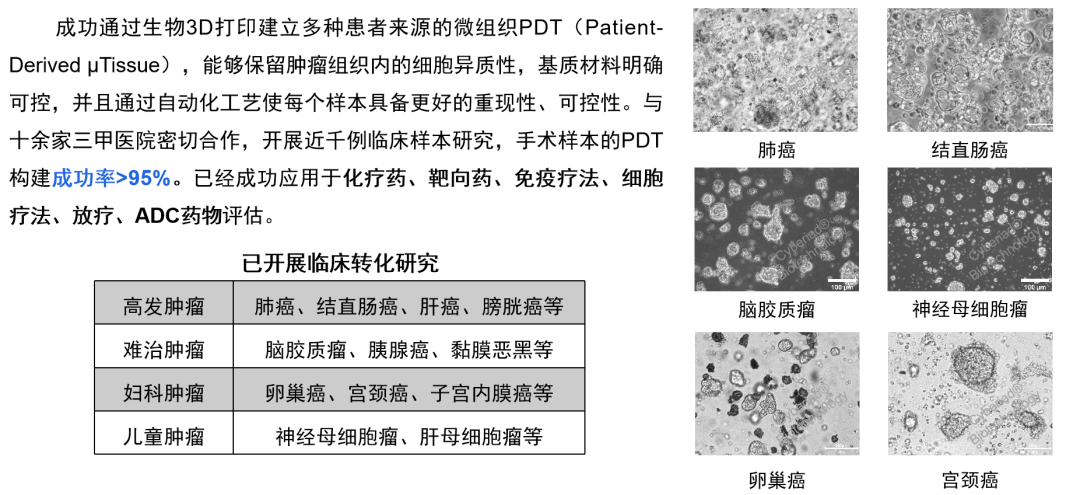

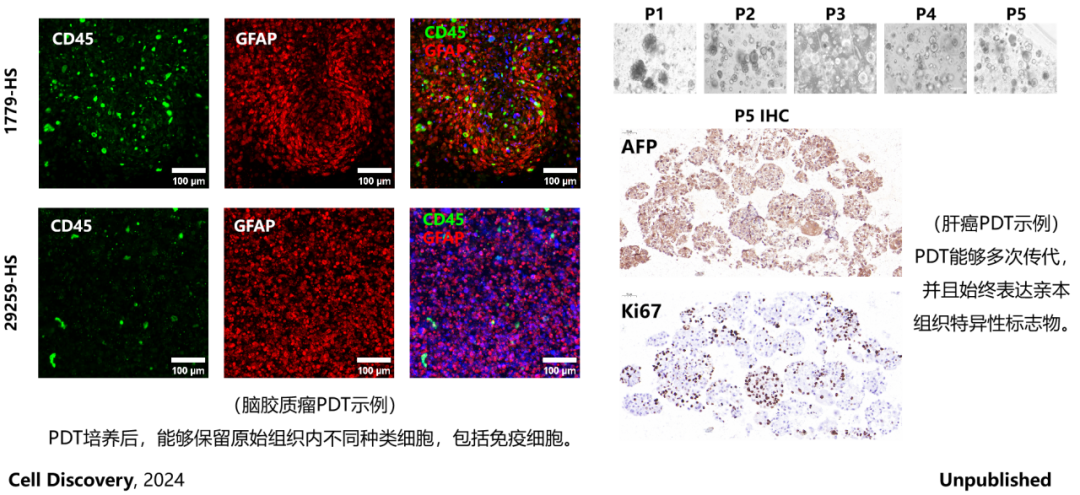

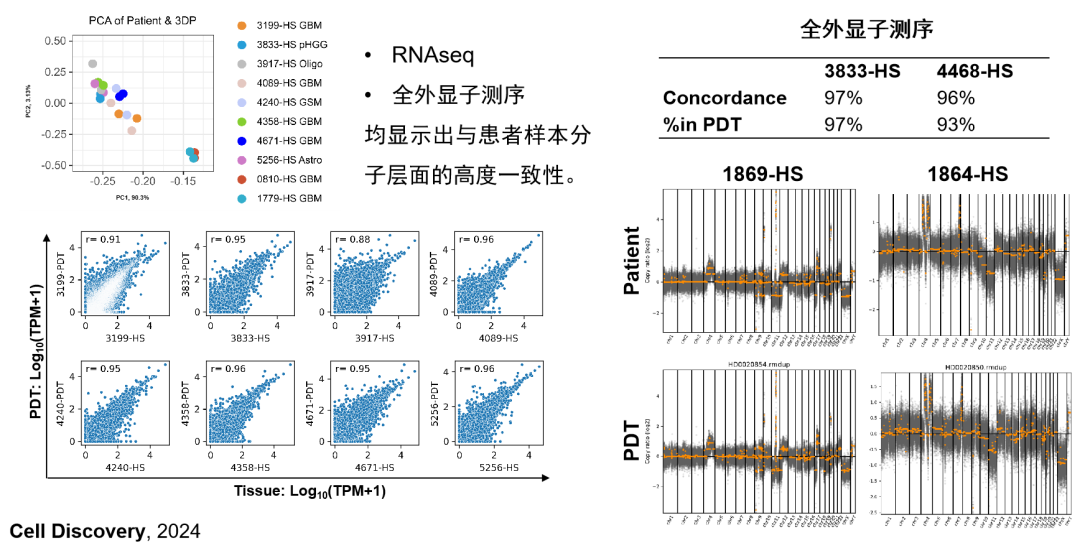

肿瘤微环境对肿瘤细胞的生长、增殖、侵袭和转移起着至关重要的作用。生物3D打印技术可以将多种细胞类型(如肿瘤细胞、成纤维细胞、免疫细胞等)与细胞外基质成分精确组合,构建出包含肿瘤细胞异质性和复杂细胞间相互作用的三维模型。赛箔前期采用光固化3D打印技术,结合适配多种肿瘤类型的生物墨水,能够准确模拟肿瘤细胞外基质,实现肿瘤微组织(PDT)构建成功率超过95%。通过RNA测序和全外显子测序对比患者样本和其对应PDT,发现它们在分子特征上与患者组织高度一致,且优于传统基质胶培养的类器官(PDO)。

实现个性化药敏实验

肿瘤的异质性使得不同患者对同一药物的反应存在显著差异。生物3D打印技术能够利用患者自身的肿瘤组织或细胞,为每个患者量身定制个性化的肿瘤模型,进行精准的药敏实验。赛箔生物与复旦大学附属华山医院合作开展的研究中,成功打印培养了患者来源的脑胶质瘤3D微组织作为个性化药敏实验模型。对临床在用药物的测试中,PDT能够准确反映复发患者对于金标准药物替莫唑胺的耐药性,以及对洛莫司汀更高的敏感性,证实PDT能够准确提示临床药物的易感性,与临床结果相关性高。

加速药物研发进程

传统药物研发过程耗时漫长且成本高昂,生物3D打印技术构建的肿瘤模型能够在体外快速、高效地对大量候选药物进行筛选和评估,大大缩短药物研发周期,降低研发成本。赛箔已开展15个癌种逾千例肿瘤微组织模型构建与培养,基于高通量3D模型制备与药物筛选技术,可在1-2周即可获得准确的药效结果,为新药研发企业提供药效评价、入组标准建立、适应症筛选等服务,助力药物研发的效率与成功率提升。

赛箔生物的技术优势与实践成果

赛箔生物作为专注于生物制造技术和组织工程产品的高新技术企业,在生物3D打印技术、生物材料及肿瘤模型构建应用中取得了一系列重要成果。

先进的生物制造技术

赛箔生物自主研发了多种具有自主知识产权的生物3D打印技术和装备,如Azure系列光固化生物3D打印机,融合自动化、光学、机械等多学科核心技术,实现了8-12μm的超高精度与秒级成型速度,细胞存活率超90%,为组织工程、类器官芯片、材料研究、药学研究等领域提供了强大的技术支持。Biocube高通量光固化打印机更是专为新药研发和药物筛选领域设计,将3D培养与现有高通量药物筛选流程无缝衔接,可实现96孔板内每个孔的单孔精确控制,确保孔间均一性高,避免了面光源带来的孔间差异,为高通量药物筛选提供可靠数据支持。

丰富的模型种类

在肿瘤领域,赛箔生物与临床合作者共同研发基于生物3D打印技术与生物材料的肿瘤微组织(PDT),包括高发肿瘤、难治肿瘤、妇科肿瘤和儿童肿瘤四大类,涵盖肺癌、肠癌、脑胶质瘤、胰腺癌、卵巢癌、子宫内膜癌、宫颈癌、神经母细胞瘤、肝母细胞瘤等实体瘤。通过逾千例样本研究,充分证实了PDT与患者组织具有高度一致的分子特征和药物敏感性,为肿瘤药物筛选提供了丰富多样且精准的实验模型。

广泛的合作与应用

赛箔生物已与多家高校、科研机构及三甲医院建立了深度合作关系,共同开展生物3D打印技术在肿瘤药筛等领域的研究与应用。凭借先进的技术、丰富的实践经验和持续的创新精神,在这一领域发挥着重要的引领作用。技术成果不仅应用于基础研究,还为新药研发企业提供了切实可行的药效评价解决方案,助力新药研发进程,为肿瘤精准治疗带来新的希望。

联系赛箔,了解更多

郑老师 13311813806

随着技术的不断完善和临床应用的深入开展,生物3D打印技术将为肿瘤患者带来更多有效的治疗药物和更好的治疗方案。